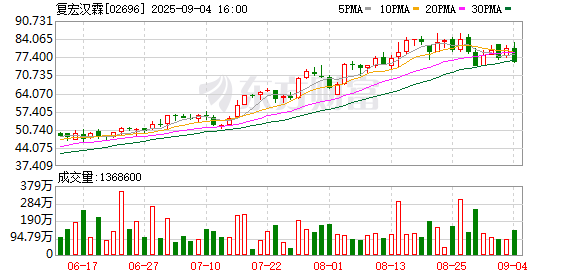

美国把“堤丰”导弹搬到日本,表面上说是演习需要,实际上就是在中国眼皮底下插了根钉子。这玩意儿能打战斧巡航导弹,射程1600公里,覆盖中国东部沿海经济命脉区域,还能用SM-6搞拦截,名义上是防御,实则暗藏攻势。美国嘴上喊着“印太稳定”,动作却一点也不含糊——联合军演规模超过1.9万人,还特意选在敏感时期亮相,摆明是要把战略压力直接推到别国家门口。这不是美国第一次玩这种“前沿部署”。之前在澳大利亚试验、菲律宾驻扎维度配资,现在轮到日本维度配资,明显是在编织一张以导弹为核心的围堵网络维度配资,所谓“导弹墙”战略正逐渐浮出水面。美军上校还得意洋洋地说维度配资,这系统(图1)机动性强,“能让敌人陷入两难”。听起来很厉害,但其实背后藏着一连串现实难题——这么大一套系统,光发射车、指挥中心、装弹车加起来就一大堆,运输要靠C-17这种战略运输机,而美军现在的空运资源早就捉襟见肘。真打起仗来,能不能快速部署、能不能及时补给,都是问题。 中国和俄罗斯的反应一点也没客气。中方直接批评这是破坏地区安全,俄方则指责日本走向军事化。这种回应不是场面话,而是实实在在的战略警觉。 中国在东海的军事感知能力早已不是二十年前的水平,光卫星就有三百多颗盯着这片区域,再加上无人机群、远程巡航导弹和高超音速武器,“堤丰”系统一旦固定部署,反而可能变成活靶子。用兵推术语讲,这叫“高价值、低生存”目标——你放得越前,风险就越大。日本在这盘棋里角色微妙。它一边配合美国搞演习,一边悄悄发展自己的反击能力,比如升级12型导弹、买400枚美制战斧(图2),还想把射程扩展到1200公里。 看起来雄心勃勃,但其实日本缺的不是导弹,而是整套远程侦察、目标锁定和战场管理能力。这些恰恰需要依赖美国的天基系统。“堤丰”进来,表面上帮日本补了一块短板,实则把它更紧地绑上了美国的战车。 但最值得警惕的不是导弹本身,而是随之而来的战术升级。中国已经展现出用无人机蜂群进行饱和攻击的能力——廉价、量大、多方向突防,专打雷达、补给点和发射装置。美军再强的防空系统也架不住消耗战。一篇美国智库的报告也承认,哪怕拦截掉大部分无人机(图3),只要漏掉几架,就足以对固定设施造成严重破坏。所以美军现在不得不考虑加装干扰设备、修加固掩体,但这又回到了老问题:你越静态,就越脆弱。 说到底,美国在日本部署“堤丰”,是一场典型的“矛与盾”的博弈:一边想靠远程火力形成威慑,一边却不得不面对现代战场中系统愈大、弱点愈多的现实。它的真正效果不取决于导弹射程有多远,而在于能否在高度透明的战场环境中存活下来、持续运作。 而从现有技术条件看,这类地面导弹系统正在变得更容易被发现、更容易被击中。除非美国能彻底掌握制空、制天权——但这在东亚,几乎是不可能的任务。 所以这场部署看似进攻性的一步,实则暗藏战略悖论:你越是想用导弹威胁别人,就越可能暴露自己的软肋。最终真正考验的,不是谁的导弹飞得远,而是谁的系统扛得住打、经得起耗。

星火牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

相关文章

沪深京指数

热点资讯